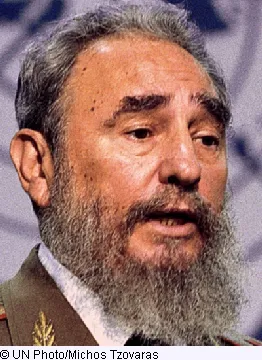

Fidel Castro Ruz

Primer secretario del PCC (1965-2011), primer ministro (1959-1976) y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros (1976-2008)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

Fidel Castro, posiblemente la personalidad política más famosa del mundo a pesar de su retirada de todo puesto de responsabilidad y su paulatino eclipse mediático, falleció el 25 de noviembre de 2016, a los tres meses de convertirse en nonagenario y una década después de transferir a su hermano menor todas sus funciones partidarias e institucionales debido a la enfermedad. En 2008 Raúl Castro le sustituyó oficialmente como presidente del Consejo de Estado, es decir, jefe del Estado cubano, así como presidente del Consejo de Ministros —jefe del Gobierno— y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y en 2011 tomó de él también la Primera Secretaría del Partido Comunista de Cuba.

La desaparición del longevo comandante y líder de la Revolución Cubana de 1959, figura capital en la historia de la segunda mitad del siglo XX, cabeza absoluta de un sistema dictatorial de partido único que el régimen define como de "democracia popular y participativa", superviviente por antonomasia y personaje polarizador, o aborrecido o idolatrado, de resonancias míticas donde los haya, se produce cuando la isla caribeña y Estados Unidos, enterrando una malquerencia mutua prolongada durante más de medio siglo (tiempo en el cual Castro lidió desde el poder con una decena de inquilinos de la Casa Blanca), se encuentran en pleno proceso de normalización de sus relaciones, iniciado con la Administración Obama en 2015. Una reconciliación histórica que La Habana condiciona al total levantamiento del bloqueo y las sanciones, y que, justamente ahora, la asunción presidencial en Washington de Donald Trump deja en entredicho.

Texto actualizado hasta 29 noviembre 2016

1. Un inquieto estudiante de Derecho

2. Líder guerrillero contra la dictadura de Batista en la Sierra Maestra

3. 1959: triunfo de la Revolución, presentación internacional y primeras disposiciones

4. La vía socialista y el enfrentamiento con Estados Unidos: el bloqueo de la isla, la crisis de los misiles y la invasión de bahía de Cochinos

5. Supresión de la oposición interna

6. Exportación de la Revolución a América Latina y estrechamiento de las relaciones con la URSS

7. Institucionalización de la Revolución y concentración de poderes en Castro; la organización del PCC

8. La sovietización de la economía y el plan del azúcar

9. Ofensiva internacionalista con un rostro militar: la onerosa aventura africana

10. El final de la cuarentena diplomática en la región latinoamericana

11. Los años ochenta y el apogeo de la Guerra Fría: tensión en el Caribe y repliegue exterior

12. El mazazo de la Perestroika: pérdida del aliado soviético, reformas contra la crisis y reacciones inmovilistas; el Período Especial en Tiempos de Paz

13. Sobreviviendo al cambio de siglo: prolongación del bloqueo estadounidense y de la represión interior

14. Una renovada presencia internacional: protagonismo y conflictos diplomáticos

15. Ayuda providencial de Venezuela y alianza estratégica con Chávez; el colchón del ALBA

16. Complejidad, peculiaridades y aspectos familiares de un personaje histórico

17. El mutis de 2006: transmisión de funciones a su hermano Raúl por problemas de salud

18. Renuncias definitivas a las jefaturas del Estado, el Gobierno y el Partido entre 2008 y 2011

19. Una jubilación de la política entreverada de apariciones y comunicaciones públicas

20. Fin de la hostilidad de Estados Unidos en 2015 y fallecimiento en 2016 a los 90 años

21. La huella de Castro en la cultura, los libros y el cine

1. UN INQUIETO ESTUDIANTE DE DERECHO

El tercero de los siete hijos concebidos por Ángel María Bautista Castro y Argiz (1875-1956), un acomodado propietario azucarero español oriundo de la aldea gallega de Láncara, en la provincia de Lugo, y su segunda esposa, Lina Ruz González (1900-1963), nieta de canarios y asturianos, Fidel Castro Ruz vino al mundo el 13 de agosto de 1926 en la hacienda que su padre regentaba en Birán, municipio de Mayarí, en la actual provincia de Holguín. Sus hermanos eran Ramón (mayor) y Raúl (menor), y sus hermanas Angelita (la primogénita), Juanita, Enma y Agustina (menores que él las tres).

Don Ángel, un hombre rudo e iletrado pero sagaz en los negocios agrícolas, había combatido a los patriotas cubanos como soldado del Ejército español y tras la derrota frente a Estados Unidos en la guerra de 1898 había regresado a la isla, esta vez como emigrante dispuesto a emprender una nueva y próspera vida. Fidel Hipólito fue alumbrado en 1926 por Lina Ruz como un hijo ilegítimo, ya que entonces don Ángel continuaba casado, aunque sin hacer vida marital, con su primera esposa, María Argota Reyes, con la que tenía dos hijos legítimos, Lidia y Pedro Emilio, hermanastros del futuro líder cubano. Su pareja de hecho era, desde hacía años, Lina, con la que había iniciado relaciones después de contratarla para el servicio doméstico. Para acallar rumores y ocultar la existencia de sus hijos fuera del matrimonio, don Ángel envió a los niños a vivir a la casa del cónsul haitiano en Santiago, Hippólite Hibbert, un amigo de confianza.

A partir de los seis años, el joven Castro estudió en régimen de internado en la Escuela La Salle de los Hermanos Maristas y en el Colegio Dolores de la Compañía de Jesús (llamado en la actualidad Instituto Preuniversitario Rafael María de Mendive), dos centros privados santiagueros. El muchacho no fue reconocido como hijo por su padre hasta los 17 años, una vez legalizada su unión con la madre. Tras este cambio, Fidel se trasladó a La Habana para proseguir sus estudios en la afamada Escuela Preparatoria Belén, regida también por los jesuitas.

En 1945, una vez obtenido el título de bachiller en la Preparatoria, Castro se matriculó en la Escuela de Leyes de la Universidad de La Habana, un centro que se distinguía por la politización de su alumnado, adscrito a una u otra de las organizaciones estudiantiles que rivalizaban entre sí. Allí, las diferencias ideológicas tendían a dirimirse con todo tipo de violencias, incluyendo el pistolerismo. Joven de carácter competitivo, hiperactivo y pendenciero, Castro se involucró profundamente en este ambiente de agitación, no tardando en hacerse miembro de una de las camarillas estudiantiles más violentas, la Unión Insurreccional Revolucionaria (UIR).

Siendo activista de la UIR, Castro tomó parte en 1947 en un rocambolesco intento, frustrado por la policía cubana, de alcanzar por mar la República Dominicana para hostigar a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo como integrante de un batallón de opositores dominicanos del bando izquierdista de Juan Bosch. Ese mismo año, Castro concibió y ejecutó un plan para traer a la Universidad desde la ciudad oriental de Manzanillo la campana de La Demajagua, cuyo repiqueteo había anunciado en 1868 el comienzo de la Guerra de los Diez Años contra España, peripecia que luego se complicó por el robo temporal de la preciada reliquia por parte de un grupo de estudiantes rivales, con el consiguiente escándalo nacional.

El veinteañero participó también en programas de radio y realizó colaboraciones para el diario Alerta. Más importante para su posterior trayectoria fue convertirse en uno de los primeros militantes del Partido del Pueblo Cubano, o Partido Ortodoxo, agrupación opositora fundada el 15 de mayo de 1947 por el senador Eduardo Chibás y Ribas, quien un año más tarde iba a disputar sin éxito las elecciones presidenciales al candidato del gobernante Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), Carlos Prío Socarrás.

Revelado como un estudiante brillante, un deportista consumado y un auténtico tribuno de las aulas que gustaba de polemizar e irradiaba liderazgo, en abril de 1948 Castro se encontraba en Bogotá, asistiendo a la IX Conferencia Interamericana al frente de una delegación de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), cuando se produjeron el asesinato del líder liberal colombiano Jorge Eliezer Gaitán y los violentos disturbios subsiguientes, el famoso Bogotazo. Sobre el grupo de Castro recayeron sospechas policiales de una connivencia con el Partido Comunista Colombiano en su supuesto propósito de convertir la ira popular en un ariete revolucionario contra el Gobierno conservador de Mariano Ospina, así que el estudiante cubano hubo de abandonar precipitadamente el país. Nacionalista ardiente que encontraba vergonzoso y agraviante el dominio, prácticamente neocolonial, de Estados Unidos sobre Cuba, Castro frecuentó diversos comités antiimperialistas, como el Pro Independencia de Puerto Rico, el Pro Independencia Dominicana, del que fue presidente, y el Comité 30 de Septiembre, del que fue fundador.

El 12 de octubre de 1948 Castro contrajo matrimonio católico con Mirta Díaz-Balart Gutiérrez, una estudiante de Filosofía de la Universidad, de 20 años y perteneciente a una influyente y adinerada familia, bien situada entre las élites conservadoras del país. Su hermano, Rafael Lincoln Díaz-Balart, era un antiguo compañero de clase en Belén, amén de paisano de Holguín; años después, Díaz-Balart iba a convertirse en subsecretario de Gobernación con Batista y en acérrimo enemigo de quien por unos años fue su cuñado. Con Mirta, Castro tuvo en septiembre de 1949 a su primer hijo, Fidel Félix, familiarmente llamado Fidelito, un muchacho que en su madurez iba a mostrar un sorprendente parecido físico, poblada barba incluida, con su padre. En 1950 Castro terminó la licenciatura de Derecho y obtuvo el título de abogado, tras lo cual abrió un pequeño bufete en La Habana.

2. LÍDER GUERRILLERO CONTRA LA DICTADURA DE BATISTA EN LA SIERRA MAESTRA

Su incipiente actividad profesional no le apartó a Castro del compromiso político radicalmente militante; al contrario, el abogado redobló su implicación en las movilizaciones populares contra el Gobierno de Prío y en las actividades de los Ortodoxos, que en 1951 encajaron el rudo golpe del suicidio de Eduardo Chibás. Hasta su muerte, el carismático dirigente opositor, adalid de la denuncia del imperialismo y la corrupción, consideró a Castro un discípulo aventajado. Con 25 años, Castro fue designado por el partido candidato al Congreso en las elecciones previstas para junio de 1952, pero el 10 de marzo de ese año se produjo el golpe de Estado del coronel Fulgencio Batista Zaldívar, quien ya presidiera la República entre 1940 y 1944, y el proceso quedó suspendido.

Castro ya venía abogando por estrategias de lucha extraparlamentaria como dirigente de la facción ortodoxa Acción Radical, así que ahora no pudo menos que denunciar públicamente la vulneración del orden constitucional por Batista. Decepcionado con su débil respuesta al golpe de Estado, rompió con la dirección de los Ortodoxos, asumida tras el fallecimiento de Chibás por Emilio Ochoa y Roberto Agramonte, para entablar una batalla jurídica en solitario, pero su denuncia contra Batista por violar la Carta Magna de 1940 fue desestimada por el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales.

Aparentemente, esta segunda frustración terminó por convencerle de la inutilidad de las fórmulas legalistas para revertir la usurpación del poder por Batista; en lo sucesivo, él actuaría exclusivamente por los cauces subversivos. Desde la clandestinidad, Castro fue alentando la formación de un grupo opositor que se planteó el objetivo, en aquel momento puramente utópico, de derrocar a Batista por la fuerza de las armas. Esta célula opositora con pretensiones insurreccionales iba a ser el embrión del futuro movimiento revolucionario, y sus integrantes, entre los que se encontraba Raúl Castro, en adelante inseparable compañero de lucha de su hermano cinco años mayor, ya entonces recibieron el nombre de fidelistas.

Castro concibió la captura de un centro neurálgico para dominar una ciudad, conseguir el levantamiento de una provincia y desde allí iniciar la liberación de todo el país. A esta estrategia obedeció el espectacular ataque del 26 de julio de 1953 contra el Cuartel Moncada de Santiago, que se saldó con la muerte, en el combate y luego por las torturas infligidas a los capturados o en el paredón del fusilamiento, de 60 de los 135 integrantes de la columna asaltante. El comando que atacó el cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, a 150 km de Santiago, perdió a 12 de sus 22 componentes.

Tras la batalla, Castro y varios hombres a su mando consiguieron escapar a las montañas, pero él fue aprehendido por una patrulla el 1 de agosto. Algunas biografías aseguran que el abogado devenido partisano se salvó de una segura ejecución sobre el terreno gracias a la intervención de un sargento negro que le conocía de la Universidad, el cual consiguió su traslado a un calabozo. Fidel, Raúl y el resto de supervivientes capturados parecían abocados a un juicio sumarísimo con sentencia de muerte. Pero el jefe rebelde encontró la salvación de nuevo, esta vez merced a la presta intervención del arzobispo de Santiago, monseñor Enrique Pérez Serantes, que intercedió por él y sus hombres ante Batista.

La providencia eclesiástica no le ahorró, empero, ser juzgado y condenado a 15 años de prisión, mientras que a Raúl le cayeron 13 años. En el arranque de su juicio, el 16 de octubre de 1953, que tuvo un carácter semipúblico, Castro asumió su propia defensa y pronunció un alegato que se haría célebre, La historia me absolverá, en el que expuso el programa político del futuro Movimiento Revolucionario 26 de Julio (M-26-7), cuya fundación formal tuvo lugar el 19 de marzo de 1955.

El 15 de mayo de 1955, estando recluidos en la penitenciaría de la Isla de los Pinos (hoy Isla de la Juventud), los hermanos Castro y otros 18 participantes en el asalto al Cuartel Moncada fueron amnistiados por Batista, de cuyo Gobierno eran miembros el suegro, Rafael José Díaz-Balart, y el cuñado, Rafael Lincoln Díaz-Balart, de Fidel. La medida de gracia presidencial, de todo punto inesperada aunque enmarcada en los intentos del dictador de apaciguar la creciente contestación interna contra su régimen, se tradujo en la inmediata liberación de los reos. Una de las primeras cosas que hizo Fidel tras salir de prisión fue firmar el divorcio de Mirta Díaz-Balart, no sin asegurarse la custodia de Fidelito, que entonces tenía cinco años.

El 7 de julio los Castro tomaron el camino del exilio en México, donde Fidel reagrupó a sus partidarios bajo la sigla del M-26-7, acumuló fondos económicos, en buena parte obtenidos en una gira de recaudación entre la diáspora cubana en Estados Unidos, y entró en contacto con el médico revolucionario argentino Ernesto Guevara, apodado el Che. Juntos planearon una incursión a Cuba con el objetivo de iniciar un foco guerrillero que, simultáneamente a una sublevación en Santiago de jóvenes revolucionarios encabezados por Frank País García, responsable de los efectivos civiles del M-26-7 en el medio urbano (y quien iba a ser asesinado por la Policía batistiana en Santiago en julio de 1957, hecho decisivo para el impulso de la Revolución), debía desencadenar una revuelta nacional contra Batista.

El 25 de noviembre de 1956, un mes después de fallecer su anciano padre a los 80 años, Fidel, Raúl, el Che, Camilo Cienfuegos Gorriarán, Juan Almeida Bosque y otros 82 expedicionarios zarparon en el yate Granma desde el puerto mexicano de Tuxpán, en el estado de Veracruz, y el 2 de diciembre desembarcaron (en realidad, encallaron en unos bajíos, perdiendo buena parte de sus pertrechos) en el área de Los Cayuelos, cerca de la ciudad de Manzanillo, en Oriente. Sorprendida la exigua tropa por los disparos de las patrullas costeras que andaban sobre aviso de posibles incursiones subversivas, únicamente 12 supervivientes, resultando los restantes camaradas muertos, capturados o dispersados, consiguieron adentrarse en la Sierra Maestra, donde, tras reagruparse con el nombre de Columna José Martí y bajo el mando de Castro, emprendieron la lucha guerrillera contra los 40.000 soldados del Ejército de Cuba. El 17 de enero de 1957 el autodenominado Ejército Rebelde tomó el cuartel de La Plata, su primera victoria.

3. 1959: TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN, PRESENTACIÓN INTERNACIONAL Y PRIMERAS DISPOSICIONES

La invasión del diminuto grupo de Castro, por la que ningún observador habría apostado un céntimo de haber presenciado su desastroso arranque, hizo realidad la quimera presupuesta: tras dos años de metódico avance por la isla a lo largo del eje este-oeste y la apertura, gracias al aporte constante de voluntarios y la colaboración —aspecto fundamental— de los campesinos, de sucesivos frentes de combate, el M-26-7 provocó el desplome del régimen. Dato a destacar, cuando se hizo con el control de todo el país, el Ejército Rebelde, pese a su nombre, no superaba los dos millares de hombres. En realidad, su victoria fue más política y propagandística que militar, ya que los soldados del Gobierno renunciaron a seguir combatiendo cuando se dieron cuenta de que el régimen batistiano, sin el apoyo de la población civil ni tampoco del exterior, estaba sentenciado.

En las primeras horas del 1 de enero de 1959, Batista, embargado de armamento por Estados Unidos y desprotegido por un Ejército desmoralizado y minado por las deserciones, firmó su dimisión y, secundado por la mayoría de sus lugartenientes civiles y militares, escapó de La Habana camino del exilio, dejando la jefatura del Estado en funciones al presidente del Senado, Anselmo Alliegro Milá, quien a su vez fue sustituido por el magistrado del Tribunal Supremo Carlos Manuel Piedra y Piedra a instancias del autoproclamado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Eulogio Cantillo Porras. Pero la autoridad de Piedra y Cantillo era puramente fantasmal.

Castro convocó a los habitantes de La Habana a una huelga general y ordenó al Che y Cienfuegos que tomaran la capital de inmediato. El 2 de enero, luego de rendirse el Ejército acantonado en Santiago, proclamada capital provisional del país, de ser arrestado Cantillo y de triunfar el levantamiento civil capitaneado por los estudiantes del Directorio Revolucionario 13 de Marzo, primero en encender la protesta contra la dictadura, las columnas del M-26-7 entraron en la capital y Castro les siguió, encontrando un recibimiento apoteósico, el 8 de enero.

La superación del vacío de poder institucional se ejecutó antes de llegar el secretario general del M-26-7 a La Habana para asumir el mando. El 3 de enero se hizo cargo de la Presidencia con carácter provisional el juez Manuel Urrutia Lleó, un partidario de la Revolución que había pactado su nombramiento con Castro meses atrás; dos días después, Urrutia nombró primer ministro al político liberal y notorio opositor a Batista José Miró Cardona, como él formado en la abogacía, quien formó un Gobierno de coalición dominado por personalidades que, por edad y cultura política, poco tenían que ver con los jóvenes e impetuosos revolucionarios.

La colocación de Urrutia y Miró en los dos puestos cimeros del poder ejecutivo republicano daba a entender que Castro y sus hombres auspiciaban un programa de reformas respetuoso con los formalismos de la democracia parlamentaria. Además, el Gobierno de Miró fue rápidamente reconocido por Estados Unidos. Por unas semanas, la opinión pública internacional creyó que la Revolución Cubana iba a dar paso a un régimen político regido por el consenso y a unas transformaciones gradualistas en Cuba. Sin embargo, el compromiso de los revolucionarios con los sectores liberales y moderados se deshizo pronto ante los planteamientos maximalistas de los primeros y las reluctancias de los segundos.

Erigido en la verdadera primera autoridad desde el puesto de comandante en jefe de las nuevas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR, instituidas oficialmente el 2 de diciembre de 1961), convertido en un ídolo para el pueblo cubano y elevado al rango de celebridad internacional, Castro, a sus 32 años, conquistó muchas simpatías en todo el continente americano, incluidos los Estados Unidos, y en Europa por su proclamado ideario antiimperialista, nacionalista y reformista, y por la aureola romántica y justiciera de la que la Revolución por él comandada había sabido envolverse.

El primer indicio del derrotero que iba a tomar la Revolución se produjo el 13 de febrero, seis días después de promulgarse la Ley Fundamental de la República a modo de ordenamiento jurídico interino, con la prematura dimisión del renuente Miró. Castro en persona le sustituyó el 16 de febrero, adquiriendo así su primer cargo político institucional. El 17 de julio Castro, valiéndose de la estratagema de su dimisión como jefe del Gobierno seguida de un movimiento de adhesión popular, obligó a renunciar a Urrutia, un anticomunista declarado, y al día siguiente lo reemplazó por Osvaldo Dorticós Torrado, un abogado decididamente izquierdista que hasta ahora había fungido de ministro de Leyes Revolucionarias.

Independiente del comunismo local no obstante sus claras tendencias socialistas, el M-26-7 tuvo de hecho sus más y sus menos con el prosoviético Partido Socialista Popular (PSP, fundado en 1925 como Partido Comunista de Cuba y del cual Raúl Castro, a diferencia de su hermano, sí había sido militante), que había apoyado activamente a Batista en la campaña electoral de 1952 y que hasta finales de 1958 no había decidido unirse al alzamiento contra la dictadura pese a llevar un lustro proscrito. Es más, en los primeros meses de 1959 el nuevo régimen revolucionario despertaba recelos en la Unión Soviética, mientras que contaba con buena prensa en extensos sectores de la opinión pública de Estados Unidos, donde Castro era un personaje muy popular a raíz de la célebre entrevista que en febrero de 1957 le había realizado en su escondrijo en la Sierra Maestra el periodista del New York Times Herbert Matthews, la cual le proyectó como un quijotesco proscrito de la selva caribeña, resuelto a liberar su país de un déspota corrupto y exudando idealismo.

Con un inteligente manejo de los medios de comunicación y propaganda, y una formidable habilidad para las relaciones públicas, Castro, prodigando un optimismo desbordante y una fe absoluta en el éxito de su empresa, certificó la validez del llamado Manifiesto de Sierra Maestra, una proclama política fechada en julio de 1957 en la que el M-26-7 se comprometía, una vez derrocado Batista, a restaurar la Constitución de 1940, celebrar elecciones libres y democráticas en el plazo máximo de 18 meses, liberar a todos los presos políticos y restablecer la libertad de prensa. El primer ministro prometió asimismo diversificar la economía con la ayuda de los estadounidenses y acometer un ambicioso programa de promoción social para extender los servicios educativos al ámbito rural, erradicar el analfabetismo y elevar sensiblemente los niveles de salud y bienestar de la población.

Con tono admonitorio, Castro anunció el final de la arbitrariedad en el ejercicio del poder y del mal endémico de la corrupción, fenómeno alimentado por todos los gobiernos desde la dictadura de Gerardo Machado (1925-1933) y que bajo Batista había alcanzado unos niveles escandalosos por su identificación con los negocios de la Mafia norteamericana en el juego y la prostitución. Otro objetivo, menos explícito pero fundamental, de Castro cuando llegó al poder era convertir a Cuba en un país de gran influencia internacional, para lo que se valió de su estrellato mediático y su activismo viajero.

El 23 de enero Castro escogió Venezuela, hacía un año liberada de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, para su primera salida al exterior. La extática acogida tributada por la población de Caracas contrastó con el cauteloso trato dispensado por el presidente electo que le había invitado a venir, el socialdemócrata Rómulo Betancourt, por el momento el más importante amigo que la Revolución tenía en el continente. El segundo jalón de esta diplomacia personalista fue la gira de doce días emprendida el 15 de abril en Estados Unidos, país que ya conocía por haber sido el destino de su viaje de boda con Díaz-Balart, en respuesta a una invitación de la Asociación Americana de Directores de Periódicos. Jovial y dicharachero, Castro, siguiendo las instrucciones de una firma de relaciones públicas norteamericana contratada para la ocasión, recalcó a sus anfitriones que deseaba un buen entendimiento económico con la otrora potencia colonial y que él no simpatizaba lo más mínimo con el comunismo. Negó de paso las conocidas tendencias comunistas de algunos de los miembros de su círculo íntimo, incluso las de su hermano Raúl.

Una gran expectación rodeaba cada uno de los pasos del líder cubano y su pintoresca comitiva de barbudos uniformados de verde olivo, cuyas maneras desenvueltas contrastaban poderosamente con la rigidez típica de los diplomáticos y los estadistas internacionales. Claro que del séquito también formaba parte la flor y la nata de los economistas, los banqueros y los empresarios de la isla, lo que resultaba bastante tranquilizador. En Nueva York, Castro se entrevistó con el secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, y el día 24 realizó un multitudinario mitin en Central Park. La delegación cubana intentó arreglar un encuentro privado con el presidente Eisenhower, pero ése se excusó con el pretexto de que tenía concertada una partida de golf. A cambio, Castro fue recibido el día 19 en su despacho de la Casa Blanca por el vicepresidente, Richard Nixon. Durante su estancia en la capital federal no dejó de visitar los memoriales de George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, así como la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington.

Antes de regresar a casa con última parada en la ciudad texana de Houston, el comandante recaló el 27 de abril en Montreal, Canadá, en una visita no oficial de dos días de duración que prologó una larga experiencia de relaciones bilaterales. En el mes de mayo, Castro hizo sendos desplazamientos a Argentina, Brasil y Uruguay. Entre tanto y en los meses subsiguientes, una serie de expediciones armadas de exiliados políticos organizadas en Cuba desembarcaron en la República Dominicana, Haití, Nicaragua y Panamá con la intención de repetir en estos países lo que había sucedido con el régimen de Batista, pero todas ellas fracasaron al no recibir apoyos locales.

El choque de intereses con Estados Unidos no tardó en plantearse al lanzar Castro sus primeras medidas revolucionarias. El 17 de mayo el Gobierno aprobó la Ley de Reforma Agraria, que suponía la nacionalización de todos los latifundios de más de 420 hectáreas, la distribución de las propiedades incautadas entre granjeros y cooperativistas, y la prohibición de la compra de tierras por extranjeros. Con carácter ejemplarizante, la primera hacienda en ser expropiada fue la de su propia familia, en Birán. Inequívocamente radical y socialista, para dar respuesta al clamor de justicia social en el campo, esta primera reforma agraria afectó de lleno a las grandes propiedades azucareras de las corporaciones estadounidenses, en particular la poderosa United Fruit, que hasta entonces había disfrutado de un estatus de intocable.

En junio, Castro abandonó sus promesas de celebrar elecciones libres en 18 meses y de rehabilitar la Constitución de 1940. A cambio, activó la Ley Fundamental promulgada en febrero, que, pese a preservar muchas de las disposiciones sociales y económicas de la Carta Magna ahora en receso, suponía una drástica reordenación de las instituciones del Estado. El Congreso fue eliminado y el Consejo de Ministros concentró los poderes ejecutivo y legislativo. Las funciones del presidente de la República quedaron circunscritas a los ámbitos protocolario y representativo. En otras palabras, todo el poder quedó en manos de Castro, mientras que Dorticós, un legalista partidario del Gobierno revolucionario pero constitucional, fue relegado a la condición de figura decorativa.

Al comenzar 1960 era evidente que el programa de Castro para Cuba, a la luz de las medidas aplicadas, era radicalmente contrario a los intereses de Estados Unidos. Pero las nuevas orientaciones diplomáticas resultaron más explícitas. El 4 de febrero el viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan se presentó en la isla para firmar un acuerdo comercial por el que Cuba obtenía de la URSS un crédito muy blando (al 2,5% de interés y pagadero en 12 años) de 100 millones de dólares para la adquisición de equipos industriales soviéticos y con garantías de compra de cinco millones de toneladas de azúcar hasta 1966. El 19 de abril llegó el primer cargamento de petróleo soviético, el 8 de mayo se reanudaron las relaciones diplomáticas, interrumpidas por Batista en 1952, y en septiembre arribó la primera ayuda militar.

Ese mismo mes, el día 20, Castro y Nikita Jrushchev, primer secretario del PCUS, sostuvieron un primer encuentro en Nueva York en el contexto del XV período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, palestra en la que el comandante había debutado dos días atrás con un discurso fieramente antiestadounidense y encendidamente prosoviético. La reunión se celebró en el hotel del barrio de Harlem, el Theresa, famoso establecimiento frecuentado por las élites políticas y culturales afroamericanas, donde el cubano estaba alojado tras ser expulsado del Shelbourne, un hotel más selecto de Manhattan, con el pretexto de que sus hombres armaban mucho ruido y quemaban las alfombras con sus puros habanos. En el Hotel Theresa Castro recibió también al presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, al primer ministro indio Jawaharlal Nehru y al dirigente negro estadounidense Malcolm X.

4. LA VÍA SOCIALISTA Y EL ENFRENTAMIENTO CON ESTADOS UNIDOS: EL BLOQUEO DE LA ISLA, LA CRISIS DE LOS MISILES Y LA INVASIÓN DE BAHÍA DE COCHINOS

Los historiadores de la Revolución Cubana no se han puesto de acuerdo sobre si fue Castro, con su apuesta por la vía marxista, la cual habría contemplado desde el principio, y la alianza económica y militar con la URSS, quien arrastró a Estados Unidos a la confrontación, o si por el contrario fue este país, con su intolerancia con las reformas del Gobierno revolucionario, el que obligó al joven régimen, acuciado por la sensación de hostigamiento, a ponerse bajo la protección de Moscú y a abrazar una ideología que no había figurado en las banderas del M-26-7. Una interpretación recurrente sostiene que cuando Castro maduró su estrategia insurgente en 1952, su pensamiento político no estaba muy articulado; entonces, este se nutriría fundamentalmente de la tradición nacionalista local, martiana, creyente más en el concepto de nación que en el de clase como conductor del progreso y la justicia sociales, y, en menor medida, del pensamiento de Simón Bolívar.

El caso fue que después de abrazar la ideología de manera oficial, Castro aseguró haber sido marxista desde el principio, solo que entonces no podía revelar esta filiación por razones de oportunidad política. Dejando a un lado la cuestión de los orígenes doctrinales, hay autores que relativizan esta profesión de fe comunista y aseguran que Castro, aun tomando muchos elementos de diversas ideologías antiimperialistas, fue ante todo castrista, que es como decir practicante de un pensamiento socialista personal y específico, moldeado por las particularidades de Cuba y la propia psique del personaje. Según este análisis, Castro habría actuado más bien como esos líderes del Tercer Mundo poscolonial que vieron en el marxismo-leninismo, el socialismo científico, una herramienta para gobernar y alcanzar unos objetivos de poder, no un dogma u ortodoxia al que hubiera que someterse milimétricamente.

El Gobierno de Estados Unidos contestó al restablecimiento de las relaciones cubano-soviéticas con la suspensión de su ayuda financiera, con la que Castro decía contar en aras del buen entendimiento exterior sin exclusiones. El golpe de timón diplomático, más las acusaciones de sabotaje perpetrado por los servicios de inteligencia estadounidense (como el estallido, el 4 de marzo, de un buque francés con armas compradas en el puerto de La Habana, que provocó numerosos muertos), condujeron en 1960 a una escalada alimentada por ambas partes y a una enemistad imperecedera.

Entonces no se sabía, pero lo cierto era que en una fecha tan temprana como octubre de 1959 Eisenhower ya había dado luz verde a las propuestas del Departamento de Estado y de la CIA para emprender contra Cuba verdaderas covert actions, misiones secretas que incluían ataques aéreos, piratería naval y la ayuda clandestina a organizaciones de resistencia contrarrevolucionarias en el interior. En la otra orilla estaban ansiosos por intervenir movimientos anticastristas como la Rosa Blanca, un grupo abiertamente ultra que contaba con el antiguo cuñado de Castro, Rafael Díaz-Balart, entre sus organizadores.

El 29 de junio de 1960 el Gobierno cubano confiscó la refinería de la Texas Oil Company en Santiago por negarse a refinar petróleo soviético, y dos días después corrieron la misma suerte las plantas de la Shell y la Esso. Como represalia, el 6 de julio, Eisenhower ordenó la reducción en una cuarta parte de la cuota de importación azucarera, lo que le suponía para Cuba dejar de vender 700.000 toneladas de este producto, si bien el Gobierno soviético se apresuró a anunciar que él compraría el flete.

La respuesta de Castro al boicot comercial fue acelerar las nacionalizaciones, pese a que la Ley Fundamental declaraba salvaguardada la propiedad privada e imposibilitada la expropiación si no era "por autoridad judicial competente, por causa justificada de utilidad pública o de interés social y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo, fijada judicialmente". El 6 de agosto el Gobierno expropió 36 ingenios azucareros, todas las refinerías de petróleo y las compañías de electricidad y de teléfono. El 17 de septiembre fueron nacionalizados los bancos de capital estadounidense y el 13 de octubre le tocó el turno a la banca propiamente cubana. La estatalización de los resortes de la economía ocasionó enormes pérdidas a gran número de ciudadanos estadounidenses y exiliados cubanos.

El 19 de octubre Washington decretó el embargo de todas las exportaciones a la isla, salvo determinadas categorías de alimentos, medicinas y material médico. Al embargo total se le sumó el boicot total el 16 de diciembre con la reducción a cero de la cuota azucarera. Finalmente, el 3 de enero de 1961, llegó la ruptura de relaciones diplomáticas. El cambio de inquilino en la Casa Blanca, con la entrada del demócrata John Kennedy, no hizo sino acentuar el enfrentamiento. Para entonces, el cariz ideológico del régimen apenas alentaba dudas.

El 16 de abril de 1961 Castro, en el discurso pronunciado en el Cementerio Colón durante las honras fúnebres de las víctimas de un reciente bombardeo aéreo estadounidense, anunció que la Revolución Cubana era de tipo socialista ("esta es la Revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes estamos dispuestos a dar la vida", proclamó). Tan solo unas horas antes de esta histórica alocución, aviones B-26 estadounidenses habían empezado a bombardear aeródromos en la isla como preludio del desembarco en la playa Girón, en la bahía de Cochinos, de un nutrido contingente de exiliados y mercenarios, aproximadamente 1.400 hombres, dispuesto a hacerse con el poder.

Castro movilizó eficazmente a las FAR y, reclutada como Milicias Nacionales Revolucionarias, a una población mayoritariamente adicta, sobre todo las clases populares, en defensa de la Revolución. Los invasores quedaron cercados desde el primer momento, el 17 de abril, y transcurridos dos días, abandonados a su suerte por quienes les habían armado, entrenado y conducido a la temeraria aventura, se rindieron en masa (posteriormente, los invasores capturados con vida fueron liberados y repatriados a Estados Unidos previo pago de un elevadísimo rescate, con pagos en efectivo y en especie). El análisis de la CIA de que el pueblo cubano acogería con los brazos abiertos a las fuerzas anticastristas y se alzaría espontáneamente contra el régimen revolucionario carecía de todo fundamento. Además, Washington ignoró absolutamente a los anticastristas clandestinos del interior, un nutrido grupo de resistentes armados que actuaba en el macizo montañoso de Escambray y que justo antes de la acción de Cochinos fue aplastado por las fuerzas del Gobierno.

Pero Estados Unidos había manifestado a las claras su ojeriza mortal al Gobierno de La Habana, de lo que éste tomaría buena nota. En la fiesta del Primero de Mayo, un exultante Castro proclamó enfáticamente que la cubana era una república de tipo socialista y que al regirla un Gobierno revolucionario su naturaleza era ejemplarmente democrática; "la Revolución no tiene tiempo para elecciones", manifestó, para luego, en junio, añadir: "Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada". El 2 de diciembre el comandante afirmó, por si quedaba alguna duda, que él era marxista-leninista y que Cuba había tomado la senda del comunismo.

En estos meses se multiplicaron las conspiraciones, los alzamientos y los intentos de subversión y eliminación física de Castro, que salía airoso de todo ataque y parecía indestructible. El rosario de agresiones se inscribía en la denominada Operación Mangosta, un plan ultrasecreto urdido por la CIA y aprobado por Kennedy en noviembre de 1961 con el objetivo de deshacerse de Castro y su régimen a cualquier precio. El 3 de febrero de 1962 Kennedy ordenó el bloqueo total de la isla, pero el clímax de la pugna sobrevino en octubre siguiente, cuando el mundo, sobrecogido, se asomó al escenario de una guerra nuclear por culpa del dramático forcejeo triangular que entablaron Cuba y las dos superpotencias.

El 14 de octubre de 1962 un avión espía en vuelo de reconocimiento reveló que la URSS estaba instalando en la isla, concretamente en la provincia de Pinar del Río, rampas de misiles balísticos de alcance medio SS-4 (R-12) y facilidades para el despegue de bombarderos con presumible capacidad nuclear. El 22 de octubre, con el respaldo de los aliados de la OTAN, Kennedy decretó la "cuarentena" naval de Cuba y advirtió que el intento por la flota soviética de violentar la zona de exclusión constituiría un casus belli.

El 26 de octubre Castro, en una misiva confidencial, urgió al líder soviético a ser el primero en accionar el botón nuclear para repeler una agresión armada estadounidense que creía inminente. El 28 de octubre, Jrushchev, al contrario de lo que su belicoso aliado cubano le pedía, y temeroso de las consecuencias, necesariamente catastróficas, de un enfrentamiento nuclear directo con Estados Unidos, cedió ante la firmeza de Kennedy y ordenó a sus barcos dar media vuelta. Más tarde, las dos superpotencias llegaron a arreglos por su cuenta. Por de pronto, a cambio de la retirada por la URSS de sus misiles de Cuba, Estados Unidos levantó el bloqueo naval, el 20 de noviembre, y se comprometió a no invadir o financiar la invasión de la isla.

Posteriormente, los norteamericanos iban a retirar de manera discreta los misiles intermedios de la clase Júpiter que tenían instalados en Turquía y que apuntaban a las ciudades soviéticas, un despliegue muy amenazador, también en sus mismas narices, que había empujado a Jrushchev a aceptar la propuesta, planteada en julio en Moscú por una delegación cubana encabezada por Raúl Castro, de la instalación de los SS-4 y la arribada de miles de técnicos y militares soviéticos para disuadir a Estados Unidos de la repetición de agresiones como la de bahía de Cochinos. Para la opinión pública internacional, Castro no sólo había sido el convidado de piedra en el desenlace pacífico de la angustiosa crisis de los misiles, sino que antes había jugado con fuego al convertir a Cuba en la punta de lanza del dispositivo militar soviético, trastornando seriamente la balanza estratégica de la Guerra Fría y arrojando a la seguridad del mundo y a la de su propio país unos riesgos inasumibles.

5. SUPRESIÓN DE LA OPOSICIÓN INTERNA

Antes de que Castro definiera la naturaleza comunista de la Revolución, ya en los primeros meses de la misma, empezaron a oírse quejas y acusaciones de "traición" por parte de algunos camaradas que habían luchado a sus órdenes en la Sierra Maestra. Estos revolucionarios, presentados en la actualidad por una corriente historiográfica crítica como "demócratas genuinos", se sintieron decepcionados por los tempranos coqueteos del Gobierno revolucionario con el PSP y denunciaron lo que consideraban el embrión de un régimen dictatorial, totalmente desviado de los propósitos nacionalistas, democráticos, libertarios o humanistas por los que habían luchado. La reacción de Castro frente a estas críticas internas fue fulminante: purgó a todos los comandantes barbudos que no estaban dispuestos a aliarse con los comunistas y cubrió los puestos clave de la Administración y el Ejército con ex guerrilleros adheridos a la línea que deseaba imponer.

La caída en desgracia más sonada fue la de Huber Matos Benítez, comandante del Regimiento 2 Agramonte en Camagüey y opuesto a las directrices socialistas. Matos llegó a quejarse por escrito ante Castro, explicándole en una carta privada que no podía seguir en sus funciones en desacuerdo con el reclutamiento de comunistas para los cuadros militares, operación que venían desarrollando Raúl Castro y por el Che. Detenido el 21 de octubre de 1959, en diciembre siguiente Matos fue juzgado por traición y condenado a 20 años de cárcel, pena que cumplió íntegramente y a cuyo término, en 1979, fue autorizado a exiliarse en Florida, donde organizó un grupo anticastrista.

Otro ilustre represaliado bajo la etiqueta de traidor fue el ex comandante del Ejército Rebelde y ex ministro de Agricultura (cargo desde el que había redactado una versión muy moderada, y no aplicada, de la reforma agraria) Humberto Sorí Marín, sumariamente ejecutado en las horas posteriores al desbaratamiento de la invasión anticastrista de playa Girón, el 20 de abril de 1961, junto con otros conspiradores desembarcados con armas y explosivos. Igual fatídica suerte corrieron poco antes Jesús Carreras Zayas y el estadounidense William Alexander Morgan, durante la insurrección comandantes del Segundo Frente Nacional del Escambray: ambos fueron ejecutados el 11 de marzo de 1961 bajo los cargos de contrarrevolucionarios y agentes de la CIA. Al moncadista y expedicionario del Granma Mario Chanes de Armas le cayeron 30 años entre rejas acusado sin pruebas de conspirar. Su verdadero delito era defender el marco de gobierno democrático para Cuba.

Una semana después de la detención de Matos, el 28 de octubre de 1959, Camilo Cienfuegos, una de las figuras más emblemáticas de la Revolución y cuya popularidad rivalizaba con la de Castro, se desvaneció en un accidente aéreo mientras regresaba a La Habana desde Camagüey, a donde había ido precisamente a arrestar a Matos siguiendo las órdenes del comandante en jefe. El Gobierno certificó la muerte de Cienfuegos, pero su cuerpo y la avioneta Cessna 310 en la que viajaba nunca aparecieron. Las incógnitas sin resolver del misterioso siniestro, atribuido a las malas condiciones meteorológicas, abonaron en medios del exilio y la oposición todo tipo de teorías, jamás demostradas, sobre una eliminación del querido Comandante del Pueblo y El Héroe del Sombrero Alón por mantener diferencias con los hermanos Castro, sobre un atentado de la CIA o incluso una trágica confusión de la defensa antiaérea cubana. Cienfuegos desapareció para siempre con tan solo 27 años.

La progresiva personalización en Castro del régimen fue pareja a una represión política considerable, mediante la cual el jefe supremo pretendió mostrar el carácter radical y expeditivo de la Revolución. Desde los primeros días quedó sin efecto el hábeas corpus para los delitos de tipo político, lo que permitió a las fuerzas de seguridad mantener a muchos detenidos bajo arresto indefinido y sin juicio. Otros reos fueron prontamente juzgados por tribunales revolucionarios y, no pocos de ellos, condenados a muerte y fusilados. Dos organismos de seguridad, la Dirección de Seguridad del Estado (DSE) y la Dirección Especial del Ministerio del Interior (DEM), estuvieron fuertemente involucrados en las represalias. A nivel personal, el Che y Raúl Castro jugaron un papel fundamental en la planificación y la ejecución de los "ajusticiamientos", de acuerdo con la terminología oficial.

El propio Castro reconoció la comisión de unos 550 fusilamientos de reos de diversos delitos contrarrevolucionario solo entre enero y abril de 1959. Sin embargo, investigaciones de denuncia elevan a varias miles, sin ponerse de acuerdo sobre el número estimativo (algunas fuentes hablan de hasta 15.000), las ejecuciones perpetradas hasta 1962. La mayoría de las víctimas fueron coagentes civiles y militares de Batista, particularmente odiados por la población, y exiliados anticastristas capturados en los numerosos sabotajes, atentados e infiltraciones de tipo comando orquestados por la CIA. Muchos miles más conocieron los centros de detención, la cárcel y el trabajo forzado en granjas agrícolas. Semejante represión política desencadenó entre 1960 y 1961 una segunda ola de refugiados en Estados Unidos, que siguieron la estela de los que habían escapado en los primeros días de 1959 y muchos de los cuales ya no eran simplemente antiguos funcionarios y colaboradores de la dictadura batistiana.

En las siguientes tres décadas, las expulsiones forzosas, los destierros voluntarios, las fugas por mar y las prácticas represivas más selectivas, además de algunas medidas de gracia como la gran amnistía de noviembre de 1978 —aplicada tras unas históricas conversaciones entre el Gobierno y representantes del exilio—, que devolvió la libertad a 3.600 reclusos, iban a reducir el número de prisioneros desde las varias decenas de miles hasta los aproximadamente 700 presos políticos y de conciencia que había a comienzos de los años noventa, cuando el derrumbe soviético puso al régimen castrista contra las cuerdas.

6. EXPORTACIÓN DE LA REVOLUCIÓN A AMÉRICA LATINA Y ESTRECHAMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA URSS

Desde 1959 la política exterior castrista se concentró en la propagación de la experiencia revolucionaria cubana a lo largo y ancho del continente. El 2 de septiembre de 1960 el comandante, en la denominada I Declaración de La Habana, y en respuesta a la censura emitida en Costa Rica por los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la apertura de relaciones diplomáticas con la URSS, oficializó la nueva doctrina internacionalista al tiempo que llamó a las fuerzas populares de América Latina a sublevarse contra el imperialismo estadounidense. Como se anticipó arriba, Castro empezó por despachar pequeños grupos guerrilleros a varios países de América Central y el Caribe, escenarios de algunas de las más implacables dictaduras personalistas del planeta (las satrapías familiares de los Somoza en Nicaragua, los Duvalier en Haití y los Trujillo en la República Dominicana), para fomentar la subversión revolucionaria. Esta indudable infiltración castrista o filocastrista, unida al celo geopolítico patrimonialista de Estados Unidos, desató en la región una fiebre anticomunista sin precedentes.

Con no pocas exageraciones sobre su verdadera capacidad para derribar gobiernos y también confusiones más o menos deliberadas con los movimientos de izquierda autóctonos (tanto partidos políticos legales como grupos insurgentes que planteaban reivindicaciones legítimamente democráticas), la asechanza cubana, perfectamente engarzada en el clima maniqueo y paranoico de la Guerra Fría, fue esgrimida por Estados Unidos y sus aliados continentales como un útil espantajo para la remoción de gobiernos democráticos y la imposición de soluciones autoritarias y militares en diversos países del hemisferio. Mayor relieve adquirió el envío de apoyo material a los movimientos guerrilleros de los países andinos de América del Sur.

Ahora bien, la estrategia concebida por el Che —y predicada por él con el ejemplo marchándose a combatir, fusil en mano, a los gobiernos del Congo y Bolivia— de crear "muchos Vietnam" o "focos guerrilleros" en diversos frentes de lucha topó con la preferencia soviética, bastante más conservadora y prudente, de actuar a través de los partidos comunistas establecidos, que desdeñaban la lucha armada en favor de la táctica política y que no desaprovechaban la ocasión, si la ley se lo permitía, de integrarse en el juego parlamentario.

Irritado por el desenlace a sus espaldas de la crisis de octubre de 1962, que le pareció humillante para Cuba y la causa de la revolución socialista, Castro acusó a Moscú de estar volviéndose capitalista por apoyarse en los estímulos materiales. Hasta 1968 las relaciones cubano-soviéticas estuvieron tachonadas de dificultades debido a los distintos enfoques de la praxis comunista y a las divergencias de análisis sobre la oportunidad y las posibilidades de propagar la ideología revolucionaria a aquellos lugares del mundo donde imperaban situaciones de férula colonial, dependencia poscolonial o sumisión al omnipresente "imperialismo yanqui". Con todo, los tratos de cara al público no perdieron cordialidad, mientras que los intercambios económicos continuaron desarrollándose hasta permitir atisbar la característica clientelista que sería predominante en las dos décadas siguientes.

El líder cubano visitó la URSS dos veces en este período, entre el 27 de abril y el 3 de junio de 1963 y luego del 12 al 23 de enero de 1964. La primera estancia, extraordinariamente prolongada, fue una verdadera gira triunfal en la que Castro recibió el agasajo de sus anfitriones. Así, Jrushchev le concedió el título de Héroe de la Unión Soviética, la Estrella Dorada y el honor de pasar revista con él al desfile del Primero de Mayo en la Plaza Roja de Moscú. En el comunicado conjunto de las conversaciones celebradas la URSS reiteró su compromiso de defender a Cuba en caso de ser atacada.

Las discrepancias remontaron vuelo en enero 1966 con motivo de la Conferencia Tricontinental, que reunió en La Habana a movimientos de liberación nacionales de unos 70 países de Asia, África y América Latina. A la URSS, celosa valedora de las esferas de influencia, le pareció que provocar a Estados Unidos con proselitismo revolucionario desde una isla rebelde en mitad de su patio trasero era sumamente peligroso para las relaciones internacionales. Tres meses después, en el XXIII Congreso del PCUS, la delegación cubana se atrevió a criticar a los camaradas soviéticos por no implicarse a fondo en la guerra de Vietnam, ayudando decisivamente a la guerrilla comunista sudvietnamita del Viet-Cong y al Gobierno de Ho Chi Minh en Hanoi. En junio de 1967 el primer ministro soviético, Aléksei Kosygin, explicó a Castro en La Habana que su país de ningún modo apoyaría guerras de liberación nacional en América Latina. La advertencia fue reiterada por carta por el sucesor de Jrushchev, Leonid Brezhnev: si los cubanos continuaban fomentando la revolución en el continente, los soviéticos podrían abstenerse de auxiliarles si se producía una invasión de los estadounidenses.

En enero de 1968 la disputa llegó a su apogeo por el juicio a 35 miembros de la "microfracción" prosoviética del PCC, cuyo mentor era el ex dirigente del PSP Aníbal Escalante Dellundé —ya expulsado por "sectarismo" de las Organizaciones Revolucionarias Integradas seis años atrás—, todos los cuales fueron condenados a largas penas de prisión. Pero muy poco después, las ínfulas cubanas de autonomía se esfumaron ante la primera insinuación por Moscú de que podría cerrar el grifo del petróleo, vital para la economía isleña: bastó una sensible reducción de los suministros, corte parcial que obligó al Gobierno a racionar los combustibles. El nuevo rumbo en las relaciones bilaterales lo marcó la actitud de Castro frente a la invasión soviética de Checoslovaquia en agosto de 1968. Contradiciendo las simpatías populares, el dirigente justificó el "doloroso" aplastamiento de la experiencia reformista de Alexander Dubcek por su carácter "contrarrevolucionario", si bien admitió que Moscú había violado el derecho internacional.

Sus injerencias regionales y su alianza con la URSS le acarrearon a Castro consecuencias muy negativas en el concierto de países hispanoamericanos, que agravaron el bloqueo de Estados Unidos y le condenaron al aislamiento en su propia área geográfica. El venezolano Betancourt, en un radical cambio de actitud, arremetió duramente contra el líder cubano acusándole de estar azuzando la subversión local. El 11 de noviembre de 1961 Caracas rompió las relaciones diplomáticas y a continuación se puso a patrocinar toda moción de condena de la OEA. El 31 de enero de 1962 los cancilleres de la OEA, reunidos en Punta del Este, Uruguay, y sometidos a intensas presiones de Estados Unidos, aprobaron por 14 votos a favor y seis abstenciones expulsar a Cuba de su seno porque el carácter marxista-leninista de su Gobierno era "incompatible con los principios y propósitos del sistema interamericano" y porque el alineamiento del mismo con el bloque comunista "quebrantaba la unidad y solidaridad del hemisferio".

El 26 de julio de 1964, esta vez a iniciativa de Venezuela, la organización panamericana decidió suspender las relaciones diplomáticas y comerciales con la isla, inclusión hecha de la interrupción de las comunicaciones marítimas y navales. Poco antes, el 14 de mayo, Estados Unidos había decretado el embargo de alimentos y medicinas. La sanción de la OEA fue aprobada por 15 votos contra cuatro, entre ellos el de México, país que nunca iba a cortar sus lazos diplomáticos con La Habana y cuyos presidentes del hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) mostraron a Castro una actitud amable dictada por el deseo de desmarcarse de la supremacía estadounidense y de subrayar la soberanía diplomática nacional. En cuanto a Canadá, este país no era miembro de la OEA y no mostró la menor intención de secundar a Estados Unidos en este asunto. En enero de 1976, en un tiempo en que ningún gobernante occidental quería o podía, debido a las presiones estadounidenses, viajar a la isla, Castro iba a recibir en La Habana con los brazos abiertos al primer ministro liberal del país norteamericano, Pierre Elliott Trudeau.

Similar actitud independiente mostraron los países de Europa Occidental, no siendo una excepción la España de Franco, que, pese a su radical antagonismo ideológico con el castrismo y a algún sonado incidente diplomático, nunca cortó los vínculos por poderosas razones históricas y culturales, no faltando los historiadores que aseguran que Castro y Franco se profesaban secretamente un cierto afecto, facilitado supuestamente por sus comunes raíces gallegas. Cuando el caudillo y dictador falleció en 1975, el Gobierno cubano decretó tres días de duelo oficial. Hasta 1973, las relaciones hispano-cubanas se mantuvieron rebajadas al nivel de encargado de negocios, pero en todo este tiempo la antigua metrópoli colonial se mantuvo apartada del embargo comercial de Estados Unidos. La visita a La Habana del presidente Adolfo Suárez en septiembre de 1978 abrió un nueva etapa en las relaciones bilaterales.

En el resto del continente europeo, el único traspiés diplomático digno de reseñar fue la ruptura decidida unilateralmente por la República Federal de Alemania en enero de 1963 debido a la aplicación por el canciller democristiano Konrad Adenauer de la Doctrina Hallstein, que negaba a todo país con la excepción de la URSS el mantenimiento de relaciones simultáneamente con la RFA y la República Democrática Alemana; doce años después, rigiendo el Gobierno socialdemócrata de Helmut Schmidt, las relaciones diplomáticas fueron restablecidas.

7. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA REVOLUCIÓN Y CONCENTRACIÓN DE PODERES EN CASTRO; LA ORGANIZACIÓN DEL PCC

Pasados los primeros años de la Revolución y dispersado el grupo original de comandantes —Cienfuegos estaba muerto, Matos purgaba su anticomunismo en la cárcel y el Che, idealista, dogmático y fiel a la revolución marxista mundial, pensaba más en organizar agitaciones revolucionarias por su cuenta en África y Sudamérica que en su trabajo gubernamental como ministro de Industria—, a Castro se le planteó la necesidad de consolidar el régimen con la creación de órganos partidistas y estatales. Ya en julio de 1961 se formaron las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) para aunar a los tres grupos que, desde diferentes frentes de lucha, habían propiciado la Revolución: el M-26-7 de Castro, el PSP de Blas Roca Calderío y el estudiantil Directorio Revolucionario 13 de Marzo, dirigido por el comandante Faure Chomón Mediavilla. Castro fue elegido secretario general de este germen de partido político.

Al mismo tiempo, se crearon una serie de organizaciones sociales de masas con el objetivo de implicar a toda la población en las metas revolucionarias: los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media (FEEM), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y la Unión de Pioneros de Cuba (UPC).

Los CDR, la organización más conocida, surgieron el 28 de septiembre de 1960 por iniciativa de Castro a partir de diversos comités de barriada y otras unidades municipales con las funciones de vigilar a los residentes de su jurisdicción, identificar a contrarrevolucionarios y servir de hecho como un órgano auxiliar de la seguridad del Estado, valiéndose de medidas preventivas como la coacción y la delación. Con esta tan original como efectiva aportación, de inequívoco regusto totalitario, el castrismo adjudicó a los ciudadanos un rol activo en el proceso revolucionario. Los CDR desarrollaban también cometidos menos controvertidos, fundamentalmente la participación en una serie de labores de interés comunitario como las campañas de alfabetización y vacunación, la promoción del trabajo voluntario y la cooperación en el ahorro de recursos de consumo.

El 26 de marzo de 1962 las ORI pasaron a denominarse Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC). El primer instrumento orgánico del régimen de partido único que el cubano era de hecho se dotó de un Directorio Nacional de 25 miembros y de un Secretariado de seis (los hermanos Castro, el Che, Dorticós, Blas Roca y Emilio Aragonés), y se planteó como principales objetivos la movilización del apoyo social al Gobierno y el fomento de la afiliación a las organizaciones de masas. El siguiente y definitivo paso en el proceso de institucionalización del régimen, devenido teóricamente una dictadura del proletariado, fue la fundación el 3 de octubre de 1965, el mismo día en que Castro leyó la carta de despedida del Che, del Partido Comunista de Cuba (PCC), cuya definición ideológica era tanto marxista-leninista como martiana.

El Comité Central del PCC empezó a funcionar con un Buró Político de ocho miembros y un Secretariado de seis. Fidel, como primer secretario, Raúl, como segundo secretario, y el presidente Dorticós se sentaban en ambas instancias. El Buró lo completaban Juan Almeida, Guillermo García Frías, Armando Hart Dávalos, Ramiro Valdés Menéndez y Sergio del Valle Jiménez, mientras que el Secretariado lo integraban además de los tres citados Blas Roca, Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez y Faure Chomón.

En febrero de 1973 el Secretariado se amplió a la decena de miembros con las incorporaciones de Isidoro Malmierca Peolí (nombrado tres años después ministro de Exteriores en sucesión de Raúl Roa García), Jorge Risquet Valdés-Saldaña, Antonio Pérez Herrero y Raúl García Peláez. La jerarquía fraterna de los Castro se mantuvo invariable en los congresos habidos desde entonces: el I, del 17 al 22 de diciembre de 1975; el II, del 17 al 20 de diciembre de 1980; el lII, del 4 al 7 de febrero de 1986; el IV, del 10 al 14 de octubre de 1991 (y, a diferencia de los demás, no celebrado en La Habana sino en Santiago); y el V, del 8 al 11 de octubre de 1997.

El 15 de febrero de 1976 todos los cubanos fueron llamados a las urnas por primera vez en 17 años para pronunciarse en referéndum sobre la primera Constitución socialista de la Revolución, cuya redacción siguió las directrices aprobadas por el I Congreso del PCC dos meses atrás. Según los resultados oficiales, el 97,7% de los votantes aprobó un texto de inspiración soviética que reemplazaba a la Ley Fundamental de 1959 y que consagraba la exclusividad política del PCC, "martiano y marxista-leninista", en tanto que "vanguardia organizada de la nación cubana" y "fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado". Pese a definir a Cuba como un "Estado socialista de trabajadores", la Constitución respetaba el nombre oficial del país al no añadir la etiquetas de Socialista o Popular a la República de Cuba. Tampoco hubo alteraciones en el diseño de la bandera nacional adoptada en 1902, la cual ya incorporaba una estrella de cinco puntas, solo que de color blanco. Asimismo, se mantuvo intacto el dibujo del escudo nacional, rematado con el gorro frigio de color rojo.

En cambio, el ordenamiento institucional del Estado experimentaba un cambio profundo: se creaban la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), definida por la Constitución como la institución legislativa y el órgano supremo del Estado, y un Consejo de Estado, órgano ejecutivo colegiado emanado de aquella y formado por 35 miembros, a la cabeza de los cuales estaban el presidente, el vicepresidente primero, cinco vicepresidentes y un secretario. El presidente del Consejo de Estado era al mismo tiempo el presidente del Consejo de Ministros, nueva denominación del primer ministro. La Presidencia de la República, aún ocupada por Dorticós, quedó abolida y sus funciones pasaron al Consejo de Estado.

El paso de un sistema de democracia directa a otro de democracia popular, semejante al existente en los demás países del bloque soviético, fue relegando los aspectos espontáneos o, dicho de otra manera, románticos de la Revolución en beneficio de un Estado fuerte y de un partido con monopolio del poder. A este proceso también se le denominó el "desmerengamiento" de un "socialismo tropical" que hasta ahora había subrayado mucho sus especificidades y diferencias con respecto a las demás experiencias del socialismo real.

El 30 de junio de 1974 tuvieron lugar unas elecciones municipales y provinciales en la provincia de Matanzas que sirvieron de experimento anticipatorio del nuevo sistema. Tras la entrada en vigor de la Constitución, el 24 de febrero de 1976, se procedió a elegir los representantes de todas las asambleas del poder popular en los niveles municipal, provincial y nacional. Hasta la reforma constitucional de 1992, solamente los representantes de las asambleas locales fueron elegidos directamente por la población. A su vez, las asambleas locales se sustentaban en cada provincia y municipio en Consejos Populares de población y barriada.

El 3 de diciembre de 1976, un día después de constituirse, la ANPP eligió con el 100% de los votos a Castro, miembro del hemiciclo en representación de Santiago, para presidir el Consejo de Estado con un mandato inicial de cinco años. Esta promoción suponía su confirmación automática en la presidencia del Consejo de Ministros. Al añadir a las jefaturas del Partido, el Gobierno y las FAR la jefatura del Estado, Castro conformó un caso de concentración personalista y dictatorial de poder —por más que los teóricos ejercitadores del mismo eran el Partido como colectividad y la ANPP— sin parangón en el mundo. Su fidelísimo hermano Raúl, el ortodoxo cancerbero del régimen y discreto factótum de un caudillo carismático y exuberante al que nadie podía hacer sombra, confirmó su condición de número dos como primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. La primera reelección de esta estructura institucional tuvo lugar en 1981 y la segunda en 1986.

8. LA SOVIETIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL PLAN DEL AZÚCAR

A cambio de su lealtad en los sucesos de Checoslovaquia, Castro se aseguró una ayuda masiva de la URSS para reorganizar la economía y emprender una nueva y ambiciosa implicación internacional, esta vez al servicio de los intereses estratégicos de la superpotencia a una escala global. Al principio, Castro había intentado romper la dependencia azucarera, a la que con razón culpaba del subdesarrollo económico del país, mediante la industrialización y la diversificación del sector primario. Hasta 1959 la relación económica con Estados Unidos había sido de tipo neocolonial, ya que se basaba en el monocultivo de la caña azucarera y en unas cuotas de importación establecidas. Completando el círculo vicioso, a cambio de garantizar esas compras, Estados Unidos recibía facilidades arancelarias para sus productos de exportación, la más amplia gama de bienes de consumo y manufacturas industriales, a Cuba.

El intento de crear un nuevo orden económico fracasó estrepitosamente por el caos que las medidas revolucionarias habían llevado al sistema de producción y por los criterios incongruentes, movidos por las convicciones ideológicas, las ansias de reparación social y el revanchismo político, a la hora de reclasificar las tierras de cultivo. Cuba andaba muy escasa de personal técnico y de trabajadores cualificados. Además, aún no se había establecido una dirección planificada de la economía. En octubre de 1963 una segunda ley ad hoc profundizó la reforma agraria liquidando la propiedad privada de aquellas tierras no afectadas por la ley de 1959. Únicamente quedaron exentos de nacionalización y estatalización los minifundios destinados al autoconsumo doméstico e incluidos en el terreno de la vivienda rural. Las explotaciones del campo adquirieron la forma de granjas estatales, al principio llamadas granjas del pueblo, de acuerdo con el modelo del sovjoz soviético.

Hacia 1964, Castro, esta vez con la plena asistencia de la URSS y copiando sus métodos de organización, volvió su atención a la zafra azucarera con la idea de convertir a Cuba en el gran suministrador del bloque soviético de este producto básico. Los conceptos de austeridad, disciplina y productividad, a costa incluso del cierre de espacios de ocio, iban a presidir el nuevo período. En 1968 el Gobierno declaró la "ofensiva revolucionaria" y el "experimento radical", consistentes en la clausura de todas las medianas y pequeñas empresas privadas que seguían funcionando, varias decenas de miles de negocios, la mayoría de carácter individual o familiar, que funcionaban en la calle y daban a la población servicios básicos de consumo o de ocio. Tiendas, bares, cafés, salas de baile y clubs nocturnos fueron obligados a cerrar, al tiempo que se imponía una severa ley seca. Todo el comercio de barrio fue nacionalizado.

En julio de 1969, estimulando el voluntarismo revolucionario frente a los beneficios materiales individuales y supervisando personalmente los trabajos sobre el terreno con un torrente de órdenes e instrucciones, Castro lanzó la gran zafra cubana, un plan para alcanzar la producción de 10 millones de toneladas de azúcar en la cosecha del año siguiente. Pese a la militarización de la población, al apabullante despliegue propagandístico de consignas aleccionadoras y a la concesión de prioridad absoluta a la empresa en las asignaciones presupuestarias (todo lo cual recordaba las campañas de movilización maoístas en la China Popular), los objetivos no se cumplieron y la cosecha fue cuantificada en diciembre de 1970 en los 8,5 millones de toneladas, aún así un récord absoluto. Pero el gigantesco esfuerzo dejó exangües las arcas del Estado y descompuso otros sectores de la economía (café, arroz, tabaco) por la distracción de recursos.

Este nuevo fracaso obligó a Castro a contemplar con más realismo las capacidades económicas de país. La consecuencia inmediata fue una inserción más ajustada en el mercado del bloque soviético, lo que supuso la progresiva reducción de los intercambios con Occidente, la adopción de planes quinquenales —el primero de los cuales, correspondiente al período 1976-1980, fue anunciado por el I Congreso del PCC en diciembre de 1975— y la definición de un marco rígido de la cooperación comercial con la URSS, conforme al sistema de reparto de especialidades productivas en el bloque del Este.

La Revolución se había hecho, entre otras razones, para romper el neocolonialismo económico de Estados Unidos; ahora, Cuba renunciaba a cualquier veleidad de diversificación y ponía su economía enteramente en manos del gran aliado europeo. Oficialmente, se insistía en el carácter solidario, guiado por el internacionalismo proletario y no por los valores capitalistas, y de mutuo acuerdo de esta cooperación comercial, pero la aguda dependencia que para Cuba dicho marco suponía no difería mucho de la servidumbre cara a Estados Unidos que había existido hasta 1959.

Este esquema exclusivista y, por un criterio únicamente político, muy privilegiado descansaba en un pilar que entonces se consideraba inamovible: la compra por la URSS de azúcar cubano a un precio hasta cuatro veces superior al del mercado internacional, y la venta de casi todo el petróleo que Cuba necesitaba a unos precios sensiblemente inferiores a los establecidos por la OPEP. Mientras Moscú paliara las fluctuaciones de los precios mundiales del azúcar con sus importaciones subsidiadas, no importaba que Cuba se superespecializara en la zafra, que la productividad real fuera muy baja, y que el subempleo y el absentismo laborales se hicieran crónicos.

Pero la generosidad de la URSS con la Cuba castrista excedió con mucho el plano comercial: le envió también una ayuda directa en forma de equipos productivos libres de pago, literalmente donaciones, y en préstamos a bajo interés cuya concesión no estaba condicionada al reembolso de los créditos previamente concedidos: se cargaban directamente al monto de una deuda externa que terminaría en el capítulo de impagados. Era tal el subsidio soviético de la economía cubana que a finales de los años ochenta, cuando el esquema empezó a resquebrajarse, Cuba obtenía el 40% de sus divisas de la reexportación del petróleo y otros derivados adquiridos a aquel país, mientras realizaba con él el 70% de sus transacciones comerciales.

Para expresar su agradecimiento, el 2 de mayo de 1972 Castro se embarcó en una larga gira por el orbe soviético, visitando sucesivamente Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, Alemania Oriental, Bulgaria y, desde el 26 de junio, la URSS, donde firmó tres acuerdos comerciales, recibió la Orden de Lenin de manos de Brezhnev y le fue comunicada la aceptación de la solicitud cubana de ingresar en el Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME o COMECOM), adhesión que fue aprobada por la organización el 11 de julio siguiente. El 7 de julio, tras recalar también en Argelia, Sierra Leona y Guinea, Castro estuvo de vuelta en La Habana. La Yugoslavia de Tito y la Albania de Enver Hoxha, los dos cismáticos del bloque comunista en Europa, fueron excluidos del recorrido pese a estar normalizadas las relaciones con ellos. En diciembre del mismo año Castro volvió a Moscú al frente de la delegación cubana invitada a los actos del quincuagésimo aniversario del Estado soviético.

9. OFENSIVA INTERNACIONALISTA CON UN ROSTRO MILITAR: LA ONEROSA AVENTURA AFRICANA

Castro fue la estrella de la IV conferencia-cumbre del Movimiento de países No Alineados (MNA), celebrada en Argel del 5 al 10 de septiembre de 1973, a los dos años de obtener Cuba la membresía en la organización. A diferencia del mandatario anfitrión, Houari Bumedián, que deseaba situar la organización en equidistancia entre las superpotencias, su homólogo cubano insistió en que los países socialistas del bloque soviético eran los aliados naturales del MNA y negó el carácter imperialista de la URSS. Asumiendo las tesis de Castro, la conferencia se cerró con una declaración de denuncia del "imperialismo agresivo" del bloque occidental por tratarse del "mayor obstáculo para la emancipación y el progreso de los países en desarrollo".

Además, como gesto de apoyo y solidaridad con los palestinos, Castro anunció el 9 de septiembre la ruptura de las relaciones consulares de Cuba con Israel. En Argel, Castro se codeó con líderes árabes como el irakí Saddam Hussein, entonces vicepresidente de la república baazista, en cuyo país hizo una parada de cortesía antes de regresar a casa. Semanas después, al estallar la guerra de Yom Kippur, La Habana envió al Ejército sirio dos brigadas médicas y dotaciones de tanques y helicópteros que, según algunas fuentes, llegaron a librar combate con las Fuerzas de Defensa Israelíes. En noviembre de 1974 Castro recibió en La Habana a Yasser Arafat, al que comunicó el reconocimiento por Cuba de la OLP como la legítima representante del pueblo palestino.

El líder cubano se había convertido en el más elocuente abogado de la URSS en el Tercer Mundo, una vez asumidos sus principios de distensión y coexistencia pacífica entre los bloques. Brezhnev devolvió sus visitas a Castro con una histórica estancia en la isla entre el 28 de enero y el 3 de febrero de 1974, ocasión en la que el mandamás soviético manifestó el respeto de su país al "derecho de cada pueblo a evolucionar al socialismo de una manera soberana e independiente". En 1976 Castro volvió a visitar a Bumedián en Argelia, a Ahmed Sékou Touré en Guinea y, gran novedad, a Tito en Yugoslavia. Los medios dieron amplia difusión a la reunión, envuelta en volutas de humo, de dos de los más famosos fumadores de puros. En 1977 el comandante realizó otra gira por la Libia del coronel Muammar al-Gaddafi (al poco de inaugurarse las relaciones diplomáticas libio-cubanas), de nuevo Argelia, Angola, Mozambique, Tanzania y Yemen del Sur. Todos estos países estaban dotados de gobiernos que practicaban alguna u otra forma de socialismo, aunque solo algunos eran abiertamente prosoviéticos.

Uno de los hitos del castrismo internacional fue la VI cumbre del MNA, celebrada entre el 3 y el 9 de septiembre de 1979 en La Habana, donde el comandante sostuvo una animada pugna con el anciano y achacoso pero aún lúcido mariscal Tito. Superviviente de la generación de líderes que habían acuñado la opción tercerista de la no alineación con los bloques un cuarto de siglo atrás, el dictador yugoslavo se presentó como un purista partidario de mantener el estricto neutralismo del movimiento original; Castro, por contra, se reafirmó en sus tesis de Argel sobre la colaboración ineludible con el bloque soviético, al que Cuba pertenecía a todos los efectos, y de paso propuso la cancelación de la deuda externa de los países pobres. La conferencia de La Habana terminó con un compromiso entre ambas tendencias y con la elección de Castro como presidente de turno del MNA hasta la siguiente cumbre, que tocaba celebrar en India en marzo de 1983. En los últimos días de 1979 La Habana volvió a alinearse incondicionalmente con Moscú al apoyar la invasión de Afganistán, país que era colega en el MNA.

Pero Castro no se limitó a discursear. Las misiones integradas por varios miles de soldados, asesores de todo tipo, técnicos, profesores y médicos que Cuba despachó a Angola, Etiopía, Mozambique, Congo-Brazzaville, Argelia, Irak, Libia y Vietnam jugaron un papel estratégico de primer orden en la vigorizada Guerra Fría de la segunda mitad de los años setenta, cuando las superpotencias pusieron mucho empeño en medir sus fuerzas disputándose el control de los nuevos países descolonizados, básicamente en el continente africano. Atrás quedó la etapa, bastante utópica, de las pequeñas y precarias tropas de revolucionarios idealistas idos a luchar a desmañadas insurgencias perdidas de antemano. El foquismo guevarista, que creía posible realizar en otros países lo que los sobrevivientes del naufragio del Granma hacían conseguido en Cuba en poco más de dos años de combates montaraces, murió con su teórico y hacedor en la sierra de Bolivia en octubre de 1967.

Las implicaciones internacionales de la ofensiva intervencionista cubana en la década de los setenta fueron sobresalientes para un país de diez millones de habitantes y con una economía muy poco desarrollada y diversificada. Hasta comienzos de los años noventa, nada menos que 350.000 hombres y mujeres habían tomado parte en las numerosas misiones en África, y en 1982 todavía unos 70.000 soldados, asesores militares y cooperantes civiles estaban repartidos en 23 países, la mayoría en Angola. Raúl Castro, como general y ministro de las FAR, fue el cerebro de las operaciones. El PCC justificó tamaño despliegue humano y material como la "subordinación de las posiciones cubanas a las necesidades internacionales de la lucha por el socialismo y la liberación nacional de los pueblos". En otras palabras, Cuba expatriaba y sacrificaba sus mejores recursos por pura generosidad revolucionaria. El caso fue que, al involucrarse en sus problemas internos, Castro determinó el curso de la historia de más de un Estado africano.

Las tropas cubanas, muy profesionales, disciplinadas y motivadas, se revelaron decisivas para el sostenimiento en Angola en 1975 del flamante Gobierno prosoviético de Agostinho Neto y el partido MPLA frente a los embates de la guerrilla UNITA, financiada y armada por Estados Unidos y Sudáfrica. Y no lo fueron en menor medida para el régimen militar marxista de Etiopía, combatido por los secesionistas eritreos, guerrillas anticomunistas y el Gobierno rival de la vecina Somalia. En septiembre de 1977 el Ejército somalí invadió la desértica región de Ogadén con la intención de anexionársela, pero en marzo de 1978 fue repelido y derrotado merced a una enérgica contraofensiva de las tropas etíopes y cubanas, que contaron con la asesoría y coordinación de oficiales soviéticos y germanoorientales. El 13 de septiembre de aquel año Castró visitó al dictador etíope, Mengistu Haile Mariam, el llamado Negus Rojo, para presenciar juntos una triunfal parada militar en Addis Abeba.

Todas estas participaciones militares permitieron la progresión de la URSS en el tablero de ajedrez africano, donde las tropas cubanas jugaron un papel de peones de excepción, de verdadera fuerza de vanguardia por delegación. Solo la Operación Carlota en Angola, comenzada con logística soviética el 5 de noviembre de 1975, una semana antes de declararse la independencia de la ex colonia portuguesa, comprometió a 20.000 soldados; dos años después fueron enviados otros 18.000 militares a Etiopía. Aparte sus ganancias estratégicas y de prestigio, a Cuba este voluntarismo exterior a gran escala le costó miles de muertos y mutilados de guerra, y un tremendo esfuerzo económico que terminaría pasando factura.

10. EL FINAL DE LA CUARENTENA DIPLOMÁTICA EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA